Костры

Костёр — контролируемый огонь. Представляет собой горящие деревянные материалы (брёвна, поленья, дрова, хворост), сложенные особым образом, обычно на открытом воздухе. Может носить ритуальное и пропагандистское (например пионерский костёр) значение. В утилитарных целях используется для освещения и обогрева, приготовления пищи, отпугивания диких животных, для технологических процессов (изготовление угля, обжиг керамики и т. д.), для уничтожения мусора, а также для сигнализации и ориентирования (например, посадка самолета в отсутствии обустроенной взлётно-посадочной полосы).

Кострище

Место, где когда-то горел костёр, а также место, специально предназначенное для разведения костра называется костри́ще. Так, кострищами называются следы больших первобытных костров, разводимых обычно в пещерах.

Ныне для разведения костров законодательством предъявляется ряд требований, например тщательно выбранное место, в котором невозможно случайное воспламенения травы или леса.

В каждом более или менее длительном путешествии приходится разжигать костёр.

Из всех деревьев худшим топливом являются осина, сгорающая быстро и дающая мало тепла, и пихта, которая в огне даёт громкий треск и стреляет искрами.

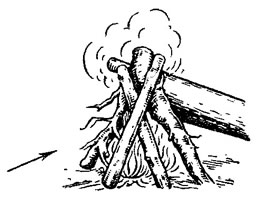

Место для костра выбирают в подветренной стороне от лагеря, чтобы искры от костра не могли зажечь палатки, снаряжение, деревья, сухую траву.

Лучший материал для разжигания костра — береста, мелкие сухие веточки ели, можжевельника.

Хорошо разгораются костры от обструганных сухих сучков или корней хвойных деревьев.

Уходя с места привала, надо тщательно погасить костёр, залить его водой и заложить дёрном, а оставшиеся дрова сложить в стороне от костра.

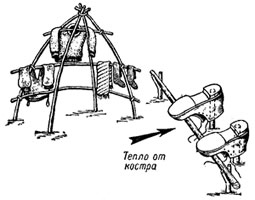

Сырую одежду развешивают на кустах или специальных жердях в стороне, противоположной ветру.

Кожаную обувь нужно сушить днём в тени, а ночью в стороне от костра.

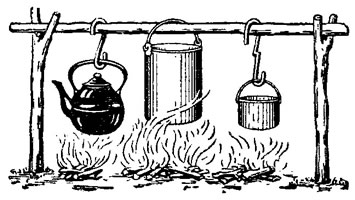

Для приготовления пищи удобны костёр в специально вырвтой яме и очаги из камней или пластов дёрна.

Котелок, в котором готовят пищу, подвешиват также на поперечных палках над обычным костром.